在国家自然科学基金面上项目(51773070、52273021)和华中科技大学实验技术研究项目共同支持下,化学与化工学院廖永贵教授和张玉苹高级工程师联合开发了“双色”防伪材料综合实验,并建立字符和图像加密的防伪模型用于实验教学,将优质科研资源转化为实验教学资源,丰富了实验教学内容,激发了学生学习的兴趣。

为增强实验教学的影响力和趣味性,激发同学们的学习热情。最近,在学院科普基地办公室主任张玉苹老师的带领下,学院大一、大二学生组成的科普实验小队在化学楼B401学习“双色”防伪材料的性质与制备,并进行了科普实验。

张玉苹老师从防伪重要性、荧光剂合成原理与发光机制、结构色产生原理等方面对于“双色”防伪材料展开讲解,并通过视频演示的方式展示“双色”防伪材料的合成过程。

科普小队成员们将氰基苯乙烯类化合物DCS配置了不同浓度的溶液。随着DCS溶液浓度增大显示出荧光增强现象,在紫外灯下呈现出自蓝向黄的颜色转变。使用画笔蘸取DCS溶液在滤纸上绘制具有荧光隐形防伪功能的图案。

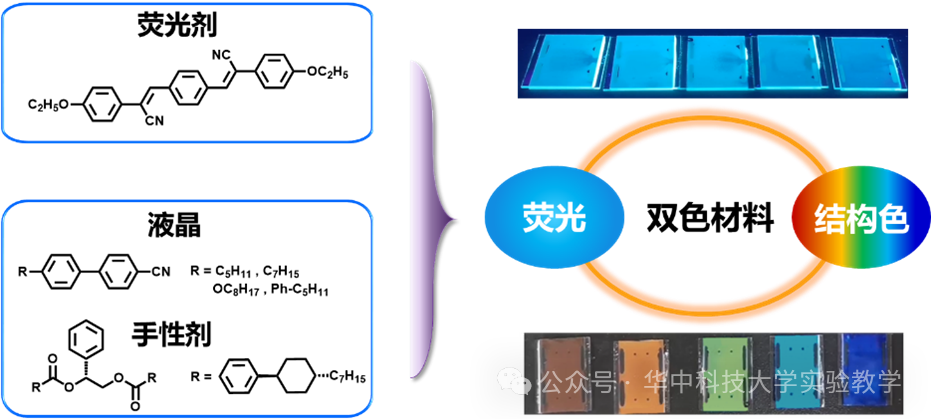

将荧光剂、手性剂、凝胶剂、向列相液晶物理混合制备兼具荧光和结构色的胆甾相液晶凝胶。改变手性剂含量达到结构色颜色从蓝色到红色调节,将其涂在密封袋或桌面上,即可呈现彩虹般的颜色变化。

通过理论学习-实验操作-科普实践,科普小队成员们深切体会到了化学实验的奇妙。科普小队员们相信基于“双色”防伪材料将会在防伪、加密、鉴定等领域大有作为,也会将所学所用充分发挥,展示化学魅力,传播化学知识,培养化学接班人。